当“人”比“钱”贵 (系列之二)

未来考古

在上一篇文章中,我们了解了中国人口结构正在发生的历史性转变及其基本趋势 。今天,我们将深入探讨这场变局将如何直接冲击宏观经济的核心领域——劳动力市场与财政社保系统。当“人”逐渐成为稀缺资源,我们的工作、收入、养老金乃至整个社会的财富观念会发生怎样的变化?这又对我们未来的学习和技能提升提出了哪些迫切要求?

未来工作:当“人”成为稀缺资本

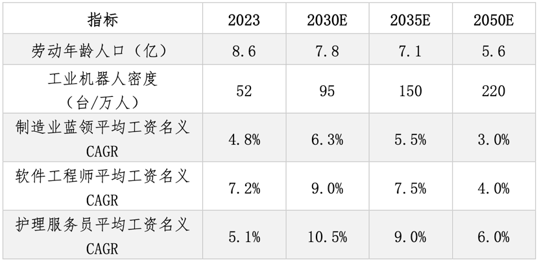

一个不争的事实是,即使在人口总量开始负增长之前,中国的劳动年龄人口(15-59 岁)已经越过了峰值,并持续减少 。根据中性情景预测,到 2035 年,这一群体将可能再减少 8200 万人,到 2050 年累计缩水超过 2 亿 。

数字背后,是要素价格的颠覆性变化。过去四十年,我们习惯了相对充裕且成本较低的劳动力;未来四十年,企业可能需要用更高的代价(包括工资、自动化投资、全球化协作)来“竞拍”有限的人力资源。这很可能导致:

工资结构的“哑铃型”分化: 顶端的高技能岗位(如 AI、生命科学、高级管理)和底端的本地服务业(如养老护理)可能同时面临人才短缺和工资快速上涨的压力 。而那些容易被自动化替代的传统流水线或中低端制造岗位,其薪酬增长可能相对乏力,相关产业也加速向海外迁移 。

“机器换人”加速: 企业将大规模投资于自动化和机器人技术,以对冲劳动力成本上升和供给不足的风险 。预计到 2035 年,中国的工业机器人密度可能达到全球领先水平 。这意味着未来学习中,掌握与自动化、智能化设备协作的技能至关重要。

“人类臂弯”同样稀缺: 并非所有工作都能被机器替代。例如,养老护理等需要人际互动和情感关怀的服务,其人力缺口将非常显著。预测显示,未来十年护理服务人员的工资增速可能远超制造业岗位 。除了硬核科技,围绕“人”的服务技能同样是未来学习的重要方向。

区域层面,人口流入的寡头城市将垄断优质劳动力;内陆三线工业市若不彻底机器化,就只能退出全球价值链。对个人而言,这意味着像‘上北深杭’这类高机会城市,其价值不再仅仅是提供高薪的职业理想,更因为它们能集聚资源、提供持续发展机会,成为对抗老龄化社会下潜在资产贬值、养老负担加重等风险的一种‘地理避险’选择。选择正确的城市发展,其重要性几乎不亚于持续更新职业技能。

财政与社保:时间贴现率的另一面

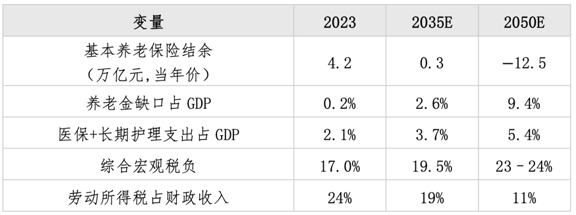

世界历史上没有任何政府能在养老金账户转负后仍维持奢侈的扩张冲动。中国也不会例外。卫生、教育、基建三大支出加总已占一般公共预算的 35%,而老龄化要求把更多税收倒向“每月必须兑付的现金流”——养老金与长期护理。

如果什么都不改,2050 年养老金窟窿将达 GDP 的十分之一。政府不会坐以待毙,它拥有三把钥匙。第一把是延迟退休。本报告沿用“2045年男女统一 67岁”的假设并在模型里量化:每把退休年龄向后推 1 岁,可将 2050 年赤字占比削减 0.6 个百分点。第二把钥匙是税基迁移——房产税、消费税、遗产税的权重提升,把“死钱”变“活水”。第三把钥匙是第二、第三支柱强制扩面:到 2035 年,企业年金与个人养老金覆盖面若能从 10%拉到 50%,则基本养老账户的转负时间可以至少推迟三年。

医养支出同样不只是负担,也是一条新的增长曲线。长护险全国统筹后,对 GDP 的拉动效应将与 2010 年的商业医保扩面相似:1 元政府补贴撬动 2.6元社会投入。对资本市场而言,这意味着“银发科技”和“照护 REITs”将替代地产成为新的类债券底仓。

站在2024年回看,财政空间似乎仍然从容;真正的考验是2032–2035,那一年开始养老金现金流转负,届时任何拖延都会像零利率下的负债一样,以指数方式放大。唯一的确定性是:要么主动做制度迭代,要么被动剪息票与通胀稀释。理性乐观者会选择前者,因为历史最终奖励的是“在赤字爆发前抢占下一条现金流曲线”的行动者。