未来学习的底层逻辑:读懂中国人口变局(系列开篇)

未来考古

导读:七大冲击与关键窗口

中国已从2023年14.09亿人口峰值步入长期收缩通道,预计到2100年仅剩6–7亿人。未来15年平均每年净减1000–1500万人,规模相当于每隔两年消失一个“东京圈”。人口数量与结构的巨变将把中国带入“后规模时代”,重塑经济动能、公共财政、产业版图和社会价值观。中国已于 2023 年攀上 14.09 亿人口峰值,随后正式踏入“负增长”通道。人口的急剧下降与高龄化叠加,将在未来半个世纪重塑经济、财政、产业与社会心理。本篇先给出一张“鸟瞰图”,随后以数据与方法论展开人口基线;系列后续文章将分别深挖财政、产业、城市与技术应对策略。

1.经济与劳动力

• 2025-2035 年劳动年龄人口平均每年减少 600–800 万,全要素生产率将取代人口红利成为主要增长源。

• 薪资结构呈“双峰”——高技能岗位需求旺盛,低端制造与建筑持续外迁;“机器换人”推升自动化投资。

• 2050年前资本-劳动力比翻倍,利率长期下行、资产估值体系重写。

2.财政与福利

• 养老金统筹基金预计 2032-2035 年转负;若退休年龄不抬至 67-70 岁,2050 年缺口或达 GDP 的 10%。

• 医保与长期护理支出将升至 GDP 的 5% 以上,“康复—护理院—居家”照护有望催生万亿级赛道。

• 税负将从“劳动+利润”转向“财富+消费”,房产税、遗产税落地概率高。

3.产业与消费

• 收缩赛道:婴幼儿用品、K12 培训、三四线刚需房。

• 上升赛道:银发科技、生命科学、长期护理险、服务机器人、无障碍住宅改造、遗产规划。

• 储蓄率维持高位,“长寿风险”取代“财富快速积累”成为理财首要动机。

4.空间格局

• 一线及强二线城市继续虹吸人才和资本,实现“ 密度红利” 。

• 部分人口持续净流出的资源型城市,将被纳入‘可控收缩’试点,腾退高空置建筑并恢复生态用地。

• “15 分钟养老圈”将取代“学区房”成为城市规划新锚点。

5.社会心理与价值观

• “人口稀缺”叙事崛起,年轻人才被视为国家战略资产,教育与职场由竞争淘汰转向激励留才。

• 家庭形态多元化,独身、丁克、准公共育儿体系并存,多段式人生(学习-就业-间歇-再就业)成为常态。

• 国家认同从血缘走向公民身份主义,对高技能移民更为开放。

6.关键政策与技术窗口

•AI+机器人、移民法升级、终身教育账户、绿色退城、资本利得转养老是五大抓手,窗口期集中在 2025-2035 年。

7.行动指引

•政府:立即启动渐进式延迟退休、统一城乡社保账户,加大二/ 三支柱覆盖;对收缩型城市实施“ 减量更新+生态化” 规划。

•企业:用5年内完成机器人与数字化改造;对公业务深耕存量市场,对私业务围绕养老金、康养、财富管理布局。

•个人:提前规划二次职业技能和健康投资;优化资产结构,降低对非核心城市房产的配置;将“ 身份、健康、全球化收入” 纳入家庭资产负债表。

总之,人口收缩既是百年未有之挑战,也是制度、技术与文化共创新范式的机遇。能否在2025-2035年关键窗口完成结构转型,将决定中国在“ 技术密度型”世界中的长期位置。

一、人口走势与假设

1. 过去与现在:七十年人口曲线

1949年中华人民共和国成立时,全国人口约5.41亿;改革开放初期(1978)已增至9.63亿;到2023年达到峰值14.09亿后首次出现208万人的自然负增长。与总量同步变化的还有三条基本率:

总和生育率(TFR)从 1960 年代的 7.5 滑落至 2023 年的 1.04;

期望寿命由 41 岁提高到 78.2 岁;

净迁移率 1990-2020 年间维持 +10~+25 万/年,对全国人口规模影响有限。

这些历史曲线奠定了“高峰已现、增速翻负”的客观基调。

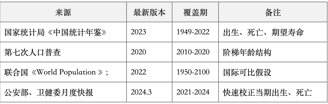

2. 数据来源与口径

本节全部测算采用四类公开数据并统一为“常住人口”口径:

3. 预测方法与参数

采用经典队列-要素法(Cohort-Component)逐岁递推:

其中死亡率d(t,a)取国家统计局与联合国中位值加权平滑;出生量B由育龄妇女人数乘以情景TFR计算。净迁移量直接加到各年龄段,基准情景设为+10万/年。2023年结构被用作所有情景的共同出发面。

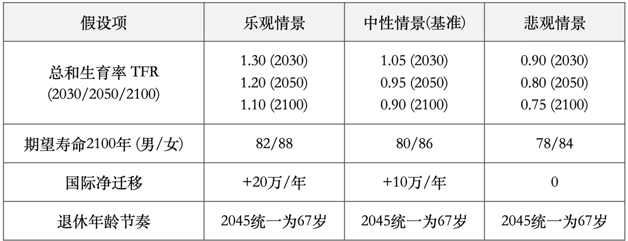

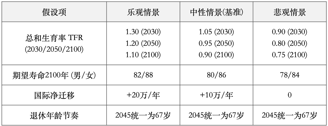

4. 三组核心假设

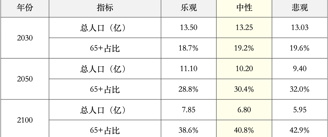

* 退休年龄不影响人口总量,但决定劳动年龄口径,后文就业测算保持一致。

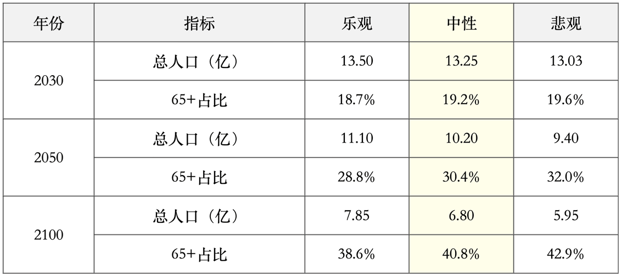

5. 结果:三条人口轨迹

基准情景显示:

• 2031 年起中国人口年均净减 > 800 万;

• 2053 年人口跌破 10 亿;

• 2100 年人口 6.8 亿,老年人占比超过 40 %。

6. 敏感性分析

总和生育率TFR 每提高 0.1,将为 2100 年多带来约 1900 万人,相当于把“破 10 亿”时间点推迟 2 年。

期望寿命每延长 1 岁,使 65+ 占比增加 0.4 个百分点,对总量人口影响 < 400 万。

净迁移从 +10 万升至 +30 万,可把劳动年龄人口年降幅收窄 3.2%,仍无法逆转总量下行。

结论:生育率仍是决定终局体量的第一变量,其次为移民,寿命改善更多影响结构而非规模。本系列文章后续所有财政、产业和城市测算均以“中性情景”作为默认底座。